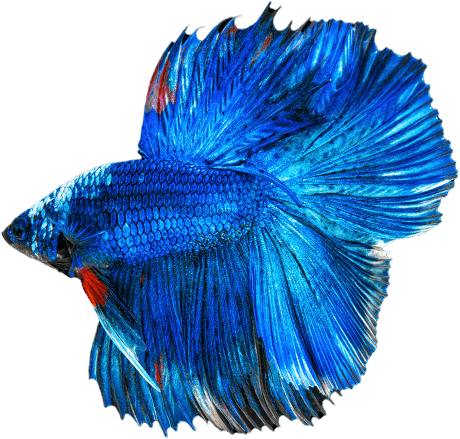

Observez la faune marine

L'aquariophilie, plongez dans un univers aquatique paisible

Plongez dans l’univers fascinant de l’aquariophilie avec Aquatico, le blog dédié aux amoureux des aquariums ! Découvrez un océan d’informations, astuces et guides pratiques conçus pour vous accompagner dans la création, l’entretien et la mise en valeur de votre petit monde sous-marin. Que vous soyez débutant ou aquariophile chevronné, Aquatico est la source incontournable qui fera de votre passion pour les aquariums une expérience aussi enrichissante que captivante. Ne laissez plus vos questions sans réponses !

Éclairage pour plantes d’aquarium : les meilleures solutions 2023

Plantes aquatiques : top 5 des carences et comment y remédier

Contrôler les algues par une fertilisation équilibrée : astuces pratiques

Écosystème récifal : gestion de la cohabitation poissons-invertébrés

Cycle de l’azote expliqué : étape fondamentale pour un démarrage réussi de l’aquarium

Population d’aquarium : bien choisir ses poissons en fonction du thème et de la taille

Mon premier aquarium

Maîtriser la macrophotographie en milieu aquatique

Émilie Durand 17 avril 2024Entretien facile : nettoyer son filtre d’aquarium sans tracas

Julie Barreau 24 mars 2024Photographier sans stresser ses poissons : conseils éthiques

Michel Boissier 27 février 2024Conception d'aquarium

Plantes aquarium

Éclairage pour plantes d’aquarium : les meilleures solutions 2023

Michel Boissier 25 avril 2024Plantes aquatiques : top 5 des carences et comment y remédier

Michel Boissier 25 avril 2024Contrôler les algues par une fertilisation équilibrée : astuces pratiques

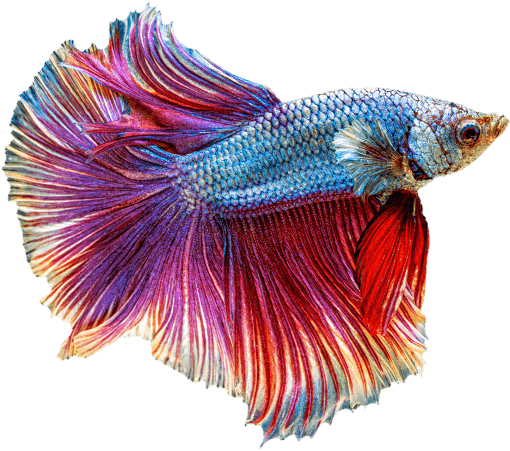

Julie Barreau 24 avril 2024Poissons d'eau de mer

Écosystème récifal : gestion de la cohabitation poissons-invertébrés

Émilie Durand 24 avril 2024Vous rêvez d’un morceau de récif corallien chez vous, habité par une faune aquatique diversifiée ? La réalisation d’un tel …

Paramètres clés pour un aquarium marin prospère : un suivi précis

Émilie Durand 17 avril 2024Comparatif : granulés versus paillettes pour l’aquarium récifal

Émilie Durand 16 avril 2024Poissons d'eau douce

Fréquence des repas en aquarium : trouver le bon équilibre

Julie Barreau 21 avril 2024L’alimentation de vos poissons d’aquarium est un aspect crucial qui peut déterminer leur santé, leur croissance et même leur longévité. …